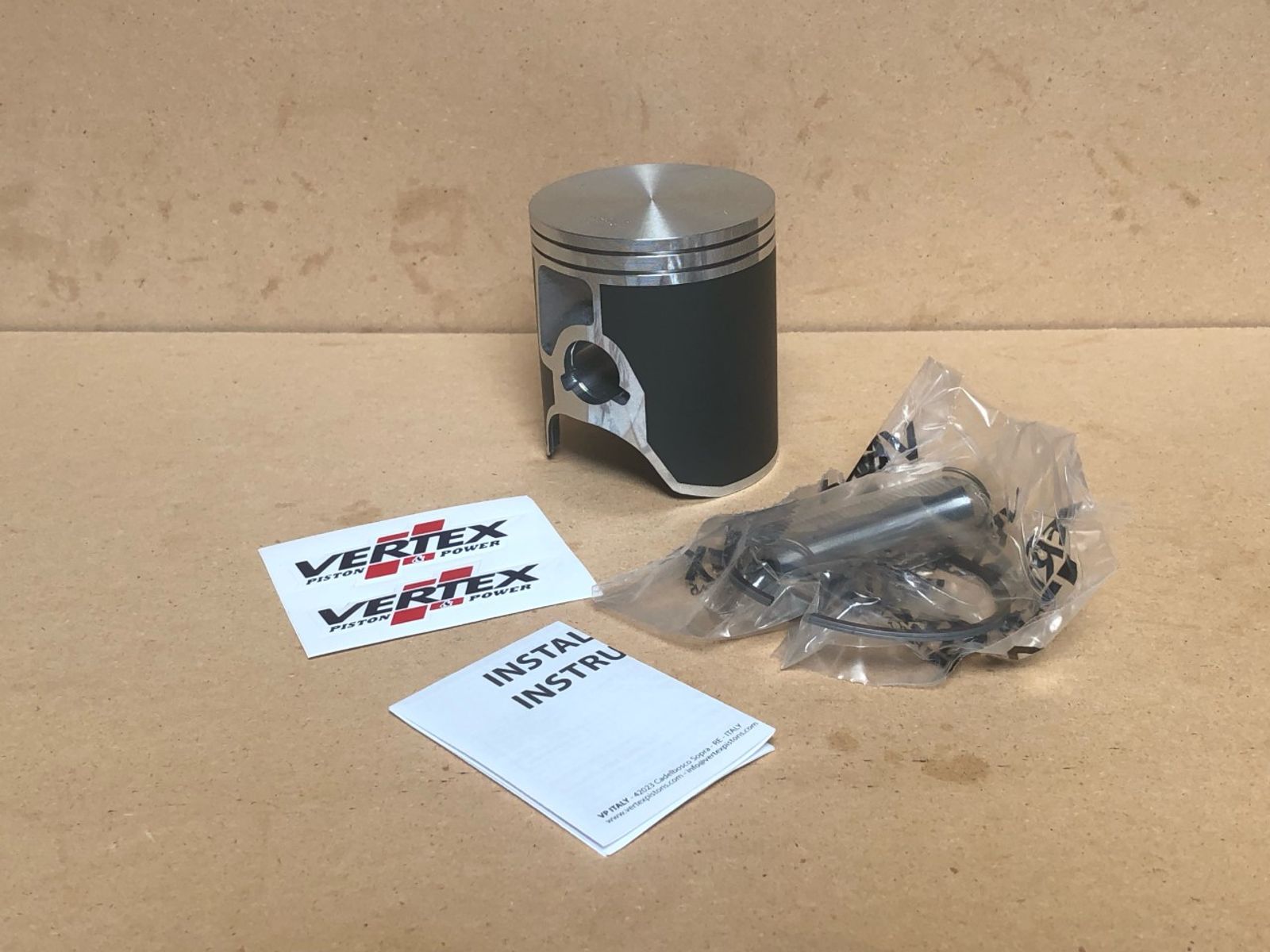

Amazon.com: New Vertex Top End Piston Kit Compatible with/Replacement for Kawasaki KRF 750 Teryx 4x4 (08-13), KVF 750 Brute Force 4x4i (05-14) VTKTC23909C : Automotive

vertex #piston #power #newvideo Vertex is the premier brand of OEM replacement pistons! | By Vertex Pistons | Facebook

![TYGA PERFORMANCE : Vertex Piston Kit, Non-European [TPER-0043] TYGA PERFORMANCE : Vertex Piston Kit, Non-European [TPER-0043]](https://global-fs.webike-cdn.net/catalogue/images/72514/TPER-0043_01.jpg)