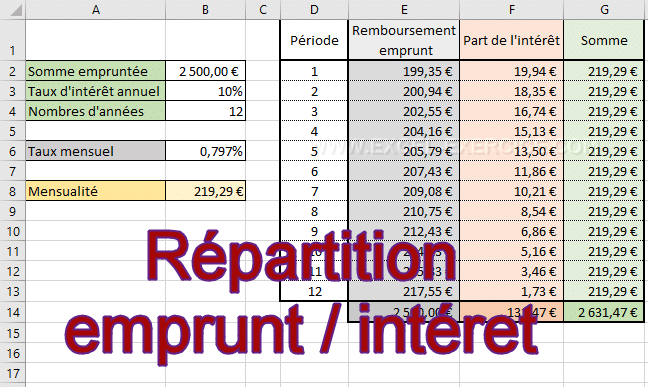

Université PANTHÉON-ASSAS (PARIS II) Magist`ere Banque Finance MBF1 Mathématiques financi`eres - Cours de Mme Morhaim Session

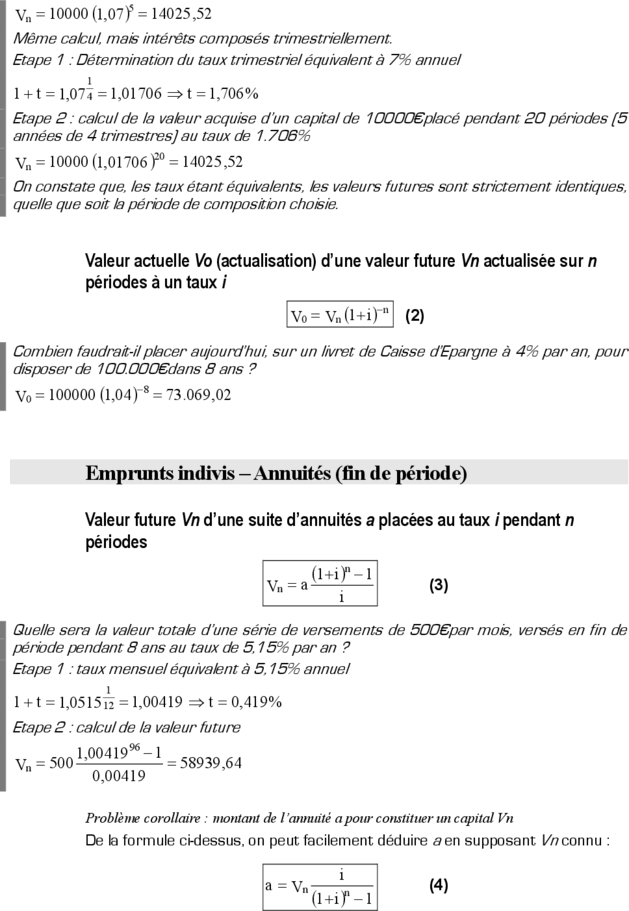

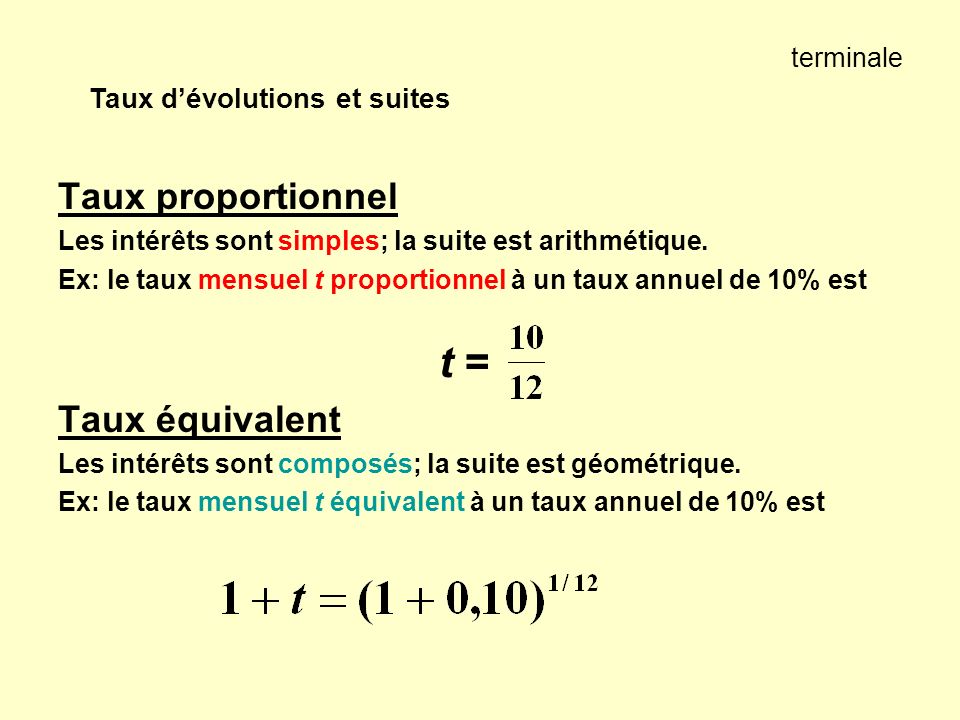

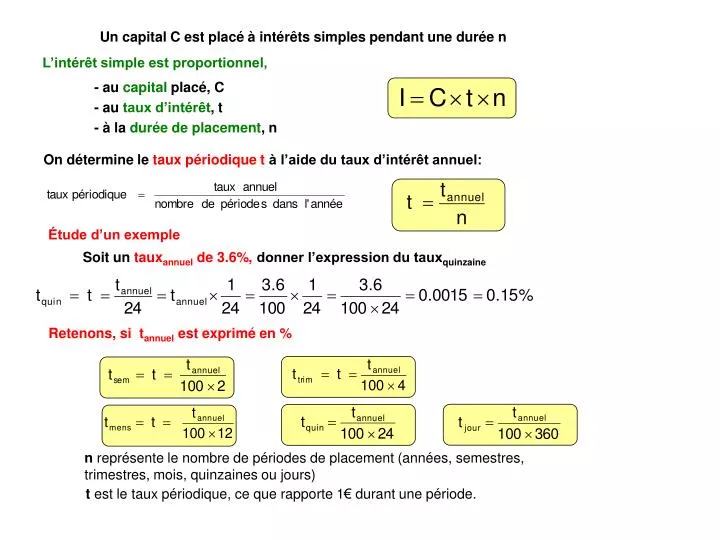

PPT - On détermine le taux périodique t à l'aide du taux d'intérêt annuel: PowerPoint Presentation - ID:6002889

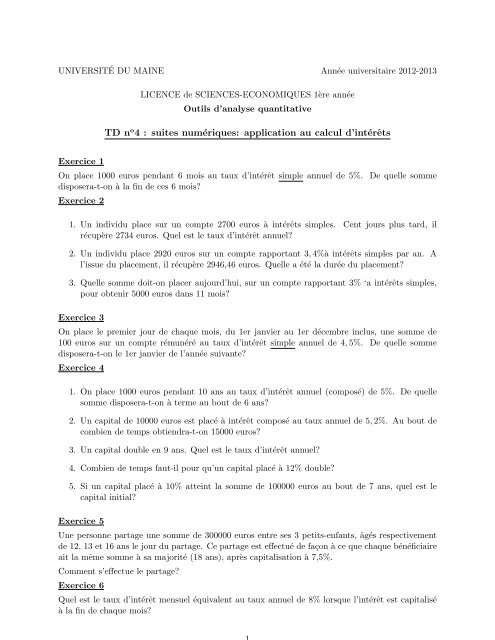

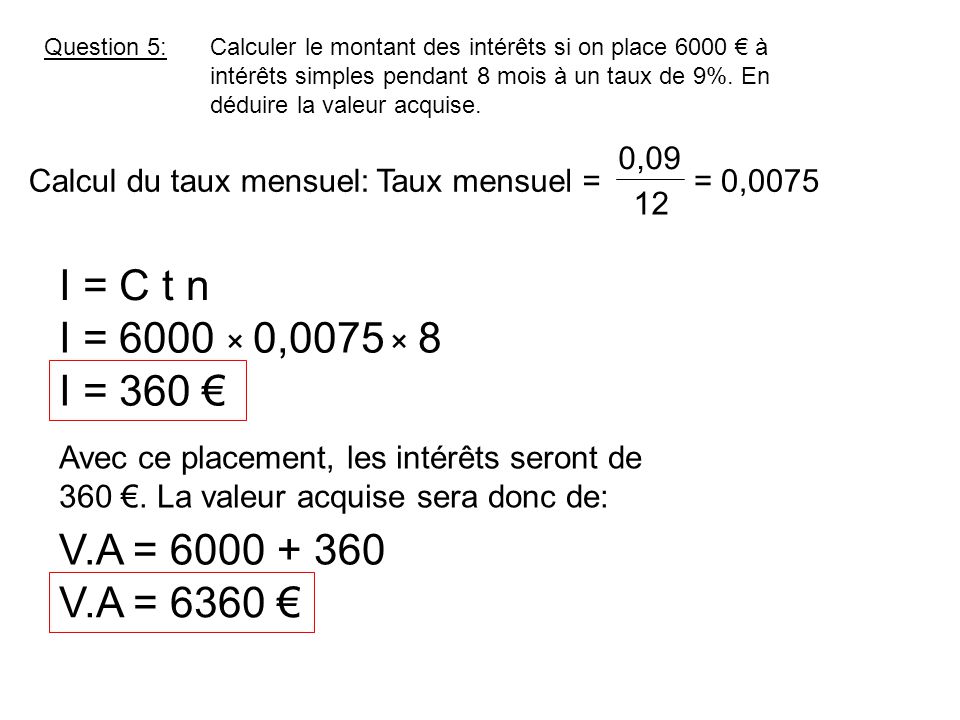

AES 2012-2013 Travaux Dirigés n◦4 Sauf mention du contraire, dans ces exercices, les intérêts sont composés . 1. Calculer