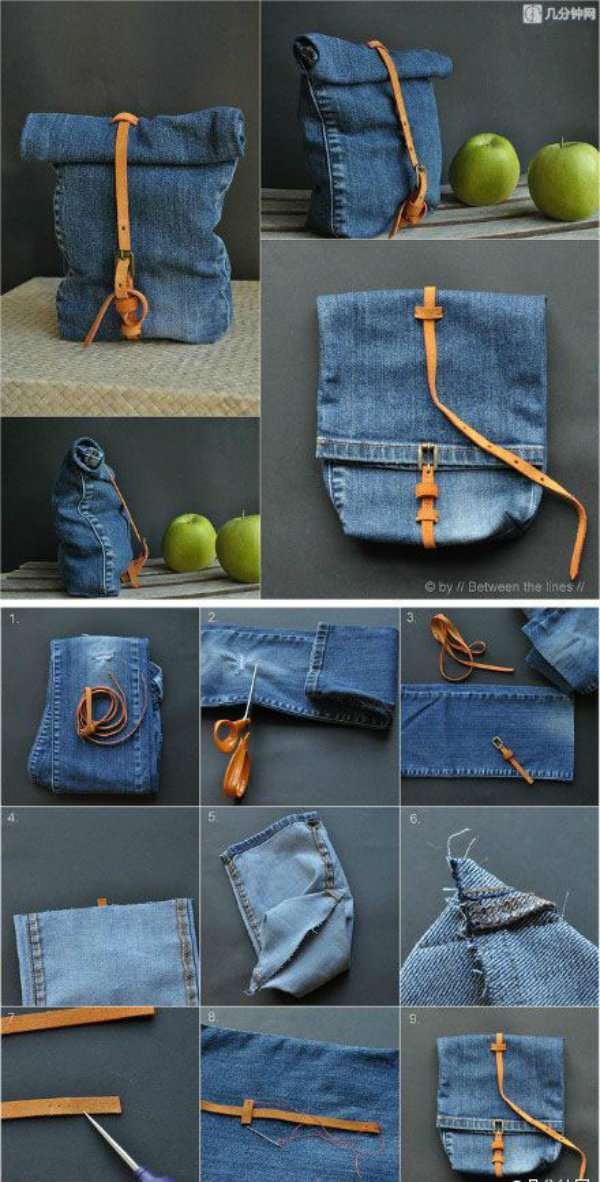

Pour préparer la rentrée des idées brico : un sac à dos avec un vieux jean, une couverture d'agenda, un pôt à crayons pour le bureau et une petite panière pour y

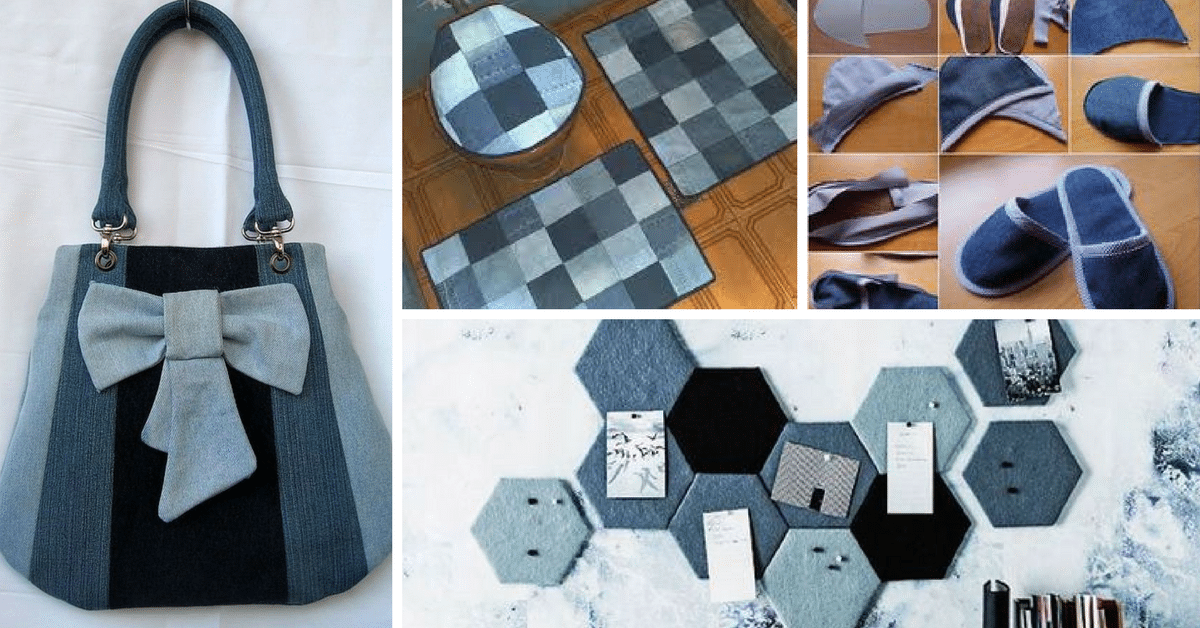

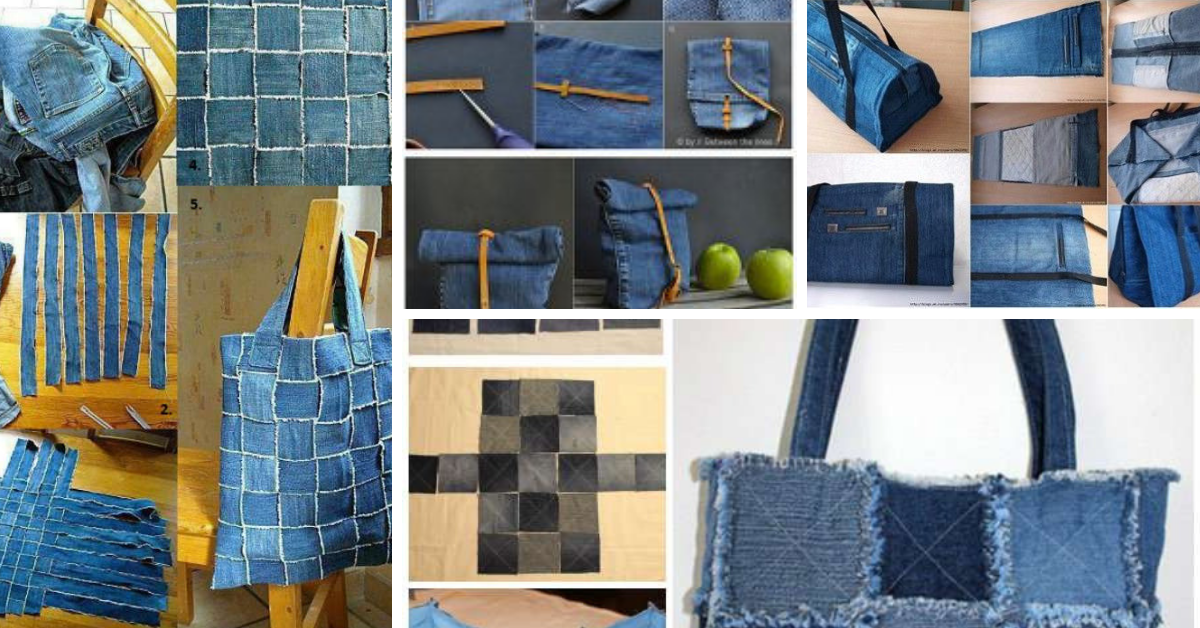

DIY COUTURE RECUP suite ... Encore des vieux habits transformés et/ou customisés ... - Stéphanie bricole

28 Façons créatives de récupérer des vieux jeans, pour leur donner une seconde vie! - Trucs et Bricolages